0 目標

・健康であるときに認知症を予防します。

・発症しても早期に治療し、中等度になったときは進行を遅らせます。

・重度になっても人間としての一生を全うしていただくために、以下の項目を共に勉強していきましょう。

Ⅰ 認知症を知る

認知症とはどういった状態をいうのでしょうか。

認知症の一番のリスク(危険因子)は加齢です。

年齢を重ねると、様々な原因で脳の細胞が衰えていったり、壊れていったりします。

そのため、記憶力や判断力、集中力などが徐々に低下していき、物忘れや出来ていた事ができなくなったりするのです。

しかも日常生活に支障をきたす状態をいいます。

認知症の症状

- 中核症状脳の障害により起こる症状で、すべての認知症の方にあてはまる症状です。

-

- ①記憶障害記憶が抜け落ちる。食事をしたこと自体を忘れるなど。

- ②見当識障害時間、場所、人がわからなくなる。

- ③実行機能障害計画を立てて実行できない。料理が上手に作れなくなったなど。

- ④判断力低下料理・計算・運転などのミスが多くなった。職場での仕事に支障をきたすようになったなど。

- ⑤失語読む、書く、話す、聞くなどの言語機能が失われる。ものの名前が出てこない。言葉の意味が理解できないなど。

- ⑥失行「さようなら」ができない。衣服の着脱ができない。立方体が書けない。指でチョキやキツネが作れない。道具の使い方がわからないなど。

- ⑦失認左右がわからない。手指の名前がわからないなど。

- 行動・心理症状(BPSD)中核症状のために、本人が落ち込んだり不安になったりした結果起こる症状です。

-

- 徘徊・暴力・暴言・幻覚・妄想・うつ

などが出てきます。

思い当たることがありますか?

チェックリスト別紙(PDF)

認知症の危険因子

- ①加齢

- ②生活習慣病(糖尿病 高血圧 脂質異常症 メタボリック症候群)

- ③うつ病

認知症の防御因子

- ①運動

- ②食事

- ③社会参加

- ④知的活動

Ⅱ 軽度認知障害

認知症ではないけれど、

- ①物忘れの自覚はある

- ②周りの人からも物忘れを指摘される

- ③しかし日常生活には支障がない

正常と認知症の間の状態をいいます。

このうち、年間約10%が認知症に進むといわれています。

軽度認知機能障害は、予防することによって正常に戻ることができる状態なのです。

Ⅲ 認知症のケア

- ①認知症の人を理解しましょう。

- ②ご本人にとって適切な生活環境を整えましょう。

- ③互いに共感し、理解しあう双方向の関係づくりをしましょう。

- ④大切な思い出や言葉というコミュニケーションツールを失うということを経験し、自分がおかしいことに気がつき、傷ついていることを理解しましょう。

- ⑤ユマニチュードを実践しましょう。

『見ること』『話すこと』『触れること』『立つこと』を重視し接しましょう。

認知症の人は、

・自分で自分のことができなくなること

・自分で自分のことを決められなくなること がわかっています。

だからこそ、本人の意思を尊重・尊厳に配慮することが必要なのです。

出典:平成28年版厚生労働白書

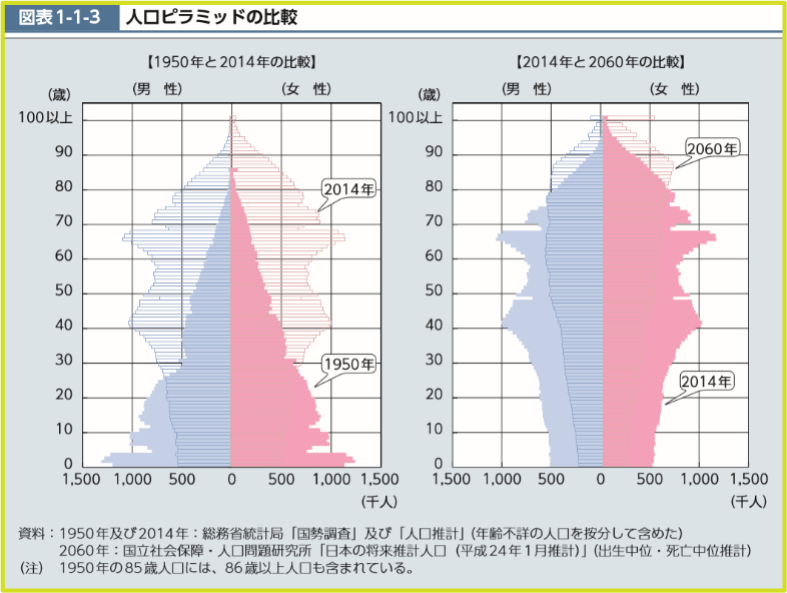

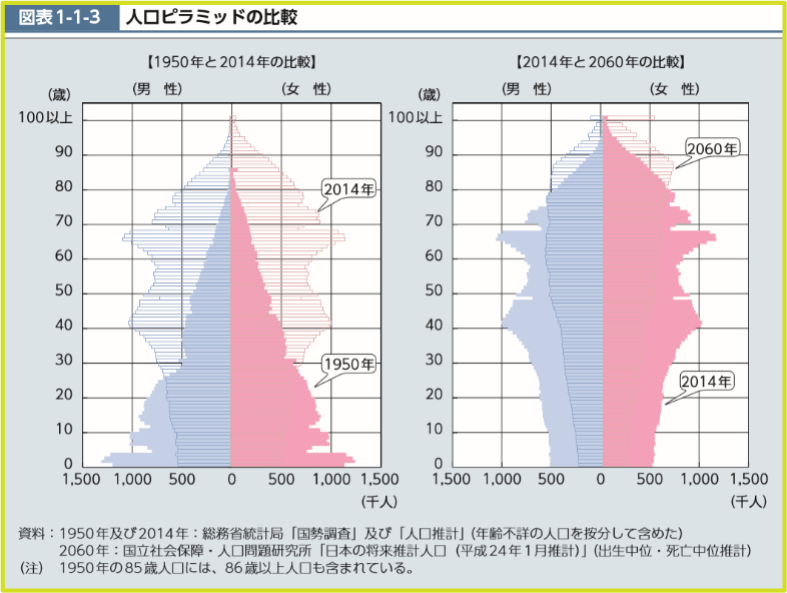

日本の人口ピラミッドは、高齢者が多く若年者が少ないつぼ型になっています。

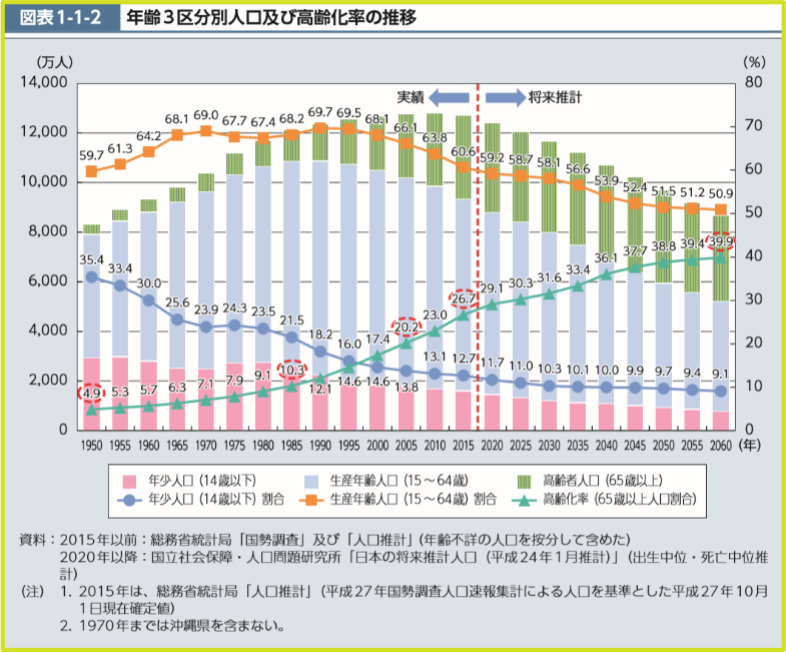

出典:平成28年版厚生労働白書

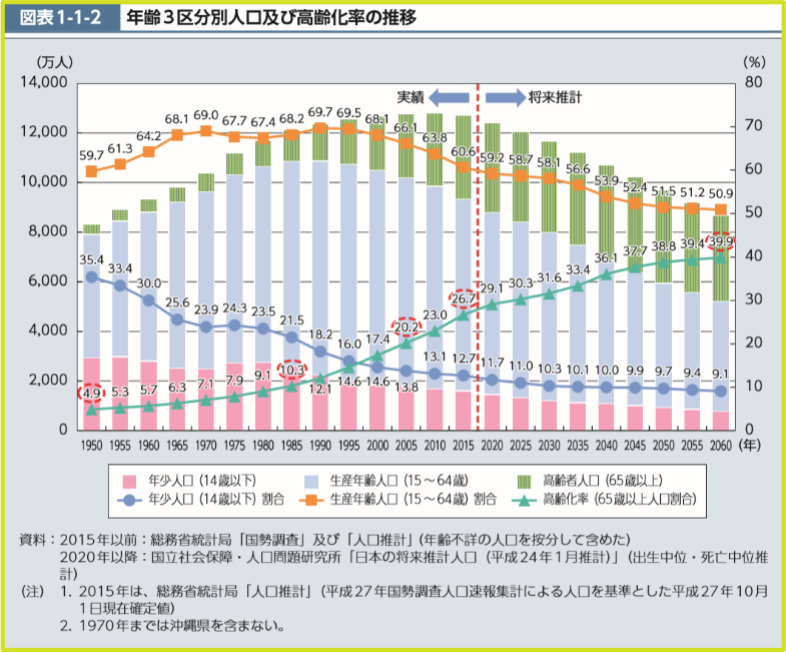

日本の人口は減少しており、2025年には、高齢化率は30%となり、その後も増加傾向になっています。

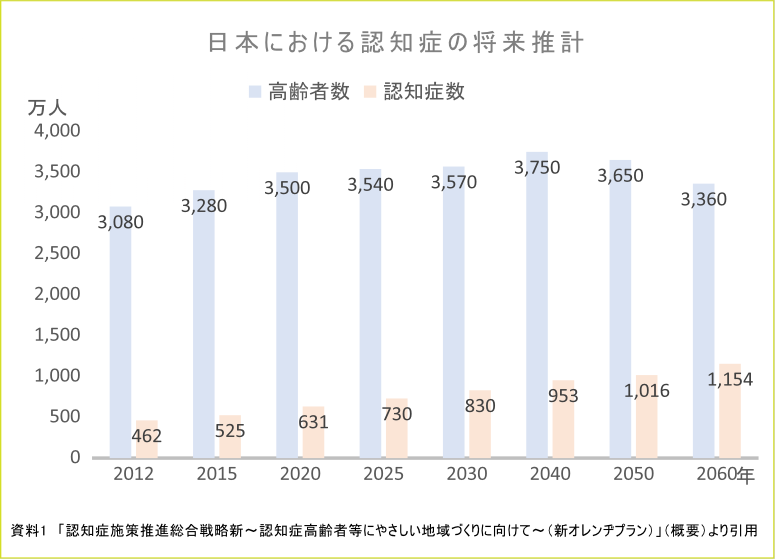

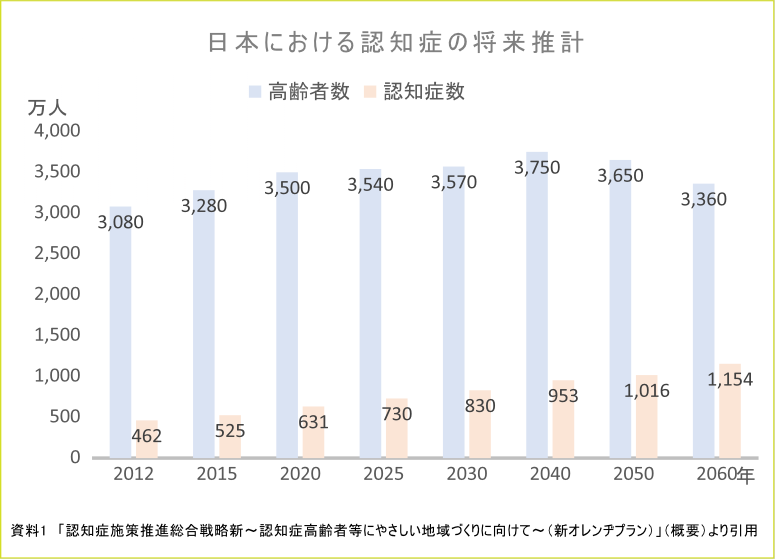

65歳以上の高齢者の認知症有病率は年々増加しており、2025年には20.6%と高齢者5人に1人が認知症という状況になってきます。